Nelle reti blockchain, un algoritmo di consenso è il meccanismo che permette a migliaia di nodi di accordarsi su quali transazioni siano valide e in quale ordine registrarle, senza l’intervento di un’autorità centrale. Ma quali sono gli algoritmi del consenso e come si distinguono?

Diciamo subito che il modello che ha reso possibile Bitcoin e le prime generazioni di blockchain è stato il Proof of Work, robusto e sicuro ma energivoro e poco scalabile. Con la crescita di applicazioni, utenti e volumi, l’ecosistema si è orientato verso modelli più efficienti come il Proof of Stake, progettati per ridurre i consumi, aumentare la scalabilità e migliorare la velocità di finalizzazione, mantenendo elevati standard di sicurezza.

In questa guida confronteremo in modo pratico i due sistemi: come funzionano, pro e contro, impatti economici per chi investe (mining vs staking) e casi reali (Ethereum post-Merge, Cardano, ecc.). Dopo aver letto questa guida saprai distinguere tra i due sistemi e capire quale rappresenta il futuro delle criptovalute. Se invece vuoi sapere come investire sulle crypto, chiedi supporto in assistenza.

Cos’è un algoritmo di consenso nella blockchain

Ogni blockchain si fonda su un principio cardine: raggiungere un accordo tra migliaia di nodi indipendenti senza l’intervento di un’autorità centrale. Questo accordo prende il nome di consenso distribuito, ed è reso possibile da un insieme di regole condivise chiamato algoritmo di consenso.

Tale meccanismo garantisce che tutte le copie del registro digitale contengano le stesse informazioni e che nessuno possa modificare o duplicare le transazioni a proprio vantaggio.

A differenza dei sistemi tradizionali, dove la fiducia è delegata a un intermediario (banca, istituzione, piattaforma), nelle reti blockchain è la rete stessa a convalidare la correttezza dei dati. Gli algoritmi di consenso sono quindi il cuore della sicurezza, trasparenza e immutabilità di ogni rete distribuita.

Perché serve un meccanismo di consenso

Senza un meccanismo di consenso, la blockchain non potrebbe esistere come sistema decentralizzato.

Ogni nodo della rete, infatti, elabora e conserva una propria copia del registro, ma per mantenere la coerenza dei dati è necessario che tutti concordino su quale versione sia quella valida.

Gli algoritmi di consenso hanno alcune funzioni:

- Prevenire la doppia spesa: impediscono che la stessa criptovaluta venga utilizzata più volte.

- Garantire la sicurezza del network: ogni transazione deve essere verificata e approvata collettivamente.

- Assicurare la coerenza dei dati: tutte le copie della blockchain devono aggiornarsi in modo sincronizzato.

- Eliminare la necessità di fiducia: la validità delle operazioni non dipende da un’autorità ma dal codice e dalle regole condivise.

Il consenso, in sostanza, è ciò che trasforma una rete di computer indipendenti in un ecosistema cooperativo, capace di auto-governarsi e mantenere la propria integrità anche in presenza di errori o tenta

Tipologie principali di consenso (PoW, PoS, DPoS, PBFT…)

Nel corso degli anni sono emerse diverse tipologie di algoritmi di consenso, ciascuna con logiche e livelli di efficienza differenti. Le più diffuse sono:

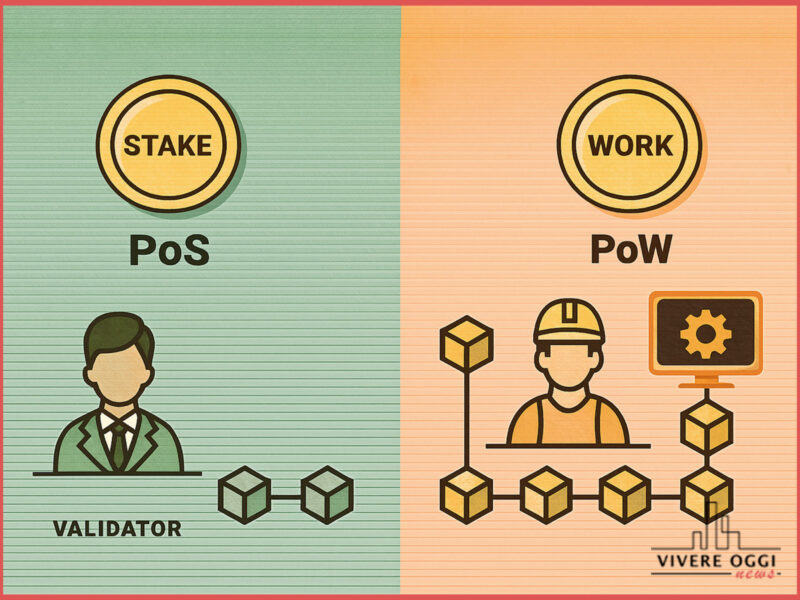

- Proof of Work (PoW): Il primo meccanismo usato nel mondo crypto, introdotto da Bitcoin nel 2009. I partecipanti, chiamati miners, risolvono complessi problemi matematici per convalidare i blocchi. È un sistema sicuro ma ad alto consumo energetico.

- Proof of Stake (PoS): Introdotto come alternativa più sostenibile. I validators vengono selezionati in base alla quantità di criptovaluta “messa in stake”, cioè bloccata come garanzia. Riduce drasticamente i consumi e aumenta la scalabilità.

- Delegated Proof of Stake (DPoS): Variante del PoS in cui gli utenti votano i propri rappresentanti (delegati) per la validazione dei blocchi. Utilizzato, ad esempio, da EOS e Tron, unisce velocità e partecipazione democratica.

- Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT): Meccanismo impiegato in reti più chiuse o “permissioned”, dove un numero limitato di nodi autorizzati deve raggiungere un accordo sullo stato del registro. È rapido e affidabile, ma meno decentralizzato.

Ogni sistema mira a risolvere lo stesso problema – garantire l’integrità del registro distribuito – ma lo fa con strumenti diversi. Le nuove blockchain tendono oggi a combinare più approcci, bilanciando sicurezza, efficienza e decentralizzazione, in una continua evoluzione del concetto stesso di consenso.

Come funziona il Proof of Work (PoW)

Il Proof of Work (PoW) è il primo e più noto algoritmo di consenso impiegato nelle blockchain. Introdotto da Satoshi Nakamoto nel 2009 con la nascita di Bitcoin, ha rappresentato la svolta tecnologica che ha reso possibile la creazione di una valuta digitale decentralizzata e sicura.

Il suo principio si basa su un concetto semplice ma potente: per validare e aggiungere un nuovo blocco alla catena, i partecipanti alla rete devono dimostrare di aver svolto un lavoro computazionale. Questa “prova di lavoro” serve a garantire che nessuno possa manipolare il registro o creare monete dal nulla, mantenendo la rete resistente ad attacchi e manipolazioni.

Origini e ruolo nel protocollo Bitcoin

Il PoW nasce come risposta al cosiddetto problema dei generali bizantini, cioè la necessità di trovare un accordo tra più partecipanti di una rete anche in presenza di nodi malevoli.

Nakamoto elaborò un sistema in cui ogni transazione viene validata collettivamente dai nodi (i cosiddetti miners) e confermata solo quando la rete accetta il risultato come corretto.

Ogni blocco contiene l’hash del precedente, collegando la catena in modo immutabile: modificare anche una sola transazione significherebbe dover rifare tutte le prove di lavoro successive, un’operazione computazionalmente impossibile su larga scala.

Il ruolo del PoW nel protocollo Bitcoin è dunque duplice:

- Proteggere la rete contro frodi e doppie spese;

- Gestire la creazione controllata di nuovi bitcoin, assegnati come ricompensa ai miners che trovano per primi la soluzione al problema matematico proposto.

Questo meccanismo ha reso possibile un sistema senza autorità centrale, dove la fiducia è sostituita dal calcolo crittografico.

Cos’è il mining e come si calcola la difficoltà

Il termine mining descrive il processo attraverso cui i nodi della rete cercano di risolvere un problema matematico complesso (un puzzle crittografico).

L’obiettivo è individuare un numero – chiamato nonce – che, una volta combinato con i dati del blocco e processato tramite una funzione hash, produca un risultato conforme alle regole del protocollo (cioè con un certo numero di zeri iniziali).

Questo richiede:

- potenza di calcolo elevata, fornita da CPU, GPU o ASIC specializzati;

- tempo ed energia;

- competizione tra i miner, ognuno dei quali tenta di risolvere per primo il puzzle.

Quando un miner trova la soluzione corretta, la trasmette alla rete, che la verifica e, in caso di conferma, aggiunge il nuovo blocco alla catena.

Come incentivo, il miner riceve una ricompensa in bitcoin (block reward) e le commissioni delle transazioni incluse nel blocco.

Il livello di difficoltà del mining è variabile:

- aumenta se molti miner partecipano (per evitare che i blocchi vengano generati troppo rapidamente),

- diminuisce se la potenza complessiva della rete cala.

Nel caso di Bitcoin, la difficoltà viene ricalibrata ogni 2016 blocchi, circa ogni due settimane, per mantenere costante la produzione media di un blocco ogni dieci minuti.

Vantaggi e limiti del PoW (sicurezza, energia, scalabilità)

Il Proof of Work rimane uno dei meccanismi di consenso più affidabili e collaudati nella storia della blockchain.

Tra i principali vantaggi:

- Sicurezza elevata: per alterare la blockchain sarebbe necessario controllare oltre il 50% della potenza di calcolo globale, un’impresa economicamente insostenibile.

- Resilienza e decentralizzazione: nessuna entità può modificare le regole o le transazioni a proprio vantaggio.

- Storicità e trasparenza: ogni blocco è verificabile pubblicamente e irreversibile.

Tuttavia, il PoW presenta anche limiti significativi, soprattutto sul piano dell’efficienza:

- Consumo energetico elevato, poichè migliaia di dispositivi competono simultaneamente per la stessa soluzione.

- Scarsa scalabilità, con tempi di conferma lunghi e costi di transazione che aumentano nei momenti di congestione.

- Centralizzazione del mining, dovuta alla concentrazione della potenza di calcolo nelle grandi mining farm e pool dotate di infrastrutture specializzate.

Nonostante queste criticità, il PoW resta il modello che ha dimostrato maggiore solidità nel tempo, costituendo la base su cui sono nate tutte le successive evoluzioni – tra cui il Proof of Stake (PoS), concepito proprio per risolverne i limiti di consumo e scalabilità.

Come funziona il Proof of Work (PoW)

Il Proof of Work (PoW) è il primo e più noto algoritmo di consenso impiegato nelle blockchain. Introdotto da Satoshi Nakamoto nel 2009 con la nascita di Bitcoin, ha rappresentato la svolta tecnologica che ha reso possibile la creazione di una valuta digitale decentralizzata e sicura.

Il suo principio si basa su un concetto semplice ma potente: per validare e aggiungere un nuovo blocco alla catena, i partecipanti alla rete devono dimostrare di aver svolto un lavoro computazionale. Questa “prova di lavoro” serve a garantire che nessuno possa manipolare il registro o creare monete dal nulla, mantenendo la rete resistente ad attacchi e manipolazioni.

Origini e ruolo nel protocollo Bitcoin

Il PoW nasce come risposta al cosiddetto problema dei generali bizantini, cioè la necessità di trovare un accordo tra più partecipanti di una rete anche in presenza di nodi malevoli.

Nakamoto elaborò un sistema in cui ogni transazione viene validata collettivamente dai nodi (i cosiddetti miners) e confermata solo quando la rete accetta il risultato come corretto.

Ogni blocco contiene l’hash del precedente, collegando la catena in modo immutabile: modificare anche una sola transazione significherebbe dover rifare tutte le prove di lavoro successive, un’operazione computazionalmente impossibile su larga scala.

Il ruolo del PoW nel protocollo Bitcoin è dunque duplice:

- Proteggere la rete contro frodi e doppie spese;

- Gestire la creazione controllata di nuovi bitcoin, assegnati come ricompensa ai miners che trovano per primi la soluzione al problema matematico proposto.

Questo meccanismo ha reso possibile un sistema senza autorità centrale, dove la fiducia è sostituita dal calcolo crittografico.

Cos’è il mining e come si calcola la difficoltà

Il termine mining descrive il processo attraverso cui i nodi della rete cercano di risolvere un problema matematico complesso (un puzzle crittografico).

L’obiettivo è individuare un numero – chiamato nonce – che, una volta combinato con i dati del blocco e processato tramite una funzione hash, produca un risultato conforme alle regole del protocollo (cioè con un certo numero di zeri iniziali).

Questo richiede:

- potenza di calcolo elevata, fornita da CPU, GPU o ASIC specializzati;

- tempo ed energia;

- competizione tra i miner, ognuno dei quali tenta di risolvere per primo il puzzle.

Quando un miner trova la soluzione corretta, la trasmette alla rete, che la verifica e, in caso di conferma, aggiunge il nuovo blocco alla catena.

Come incentivo, il miner riceve una ricompensa in bitcoin (block reward) e le commissioni delle transazioni incluse nel blocco.

Il livello di difficoltà del mining è variabile:

- aumenta se molti miner partecipano (per evitare che i blocchi vengano generati troppo rapidamente),

- diminuisce se la potenza complessiva della rete cala.

Nell’attività che serve per minare Bitcoin, la difficoltà viene ricalibrata ogni 2016 blocchi, circa ogni due settimane, per mantenere costante la produzione media di un blocco ogni dieci minuti.

Vantaggi e limiti del PoW (sicurezza, energia, scalabilità)

Il Proof of Work rimane uno dei meccanismi di consenso più affidabili e collaudati nella storia della blockchain.

Tra i principali vantaggi:

- Sicurezza elevata: per alterare la blockchain sarebbe necessario controllare oltre il 50% della potenza di calcolo globale, un’impresa economicamente insostenibile.

- Resilienza e decentralizzazione: nessuna entità può modificare le regole o le transazioni a proprio vantaggio.

- Storicità e trasparenza: ogni blocco è verificabile pubblicamente e irreversibile.

Tuttavia, il PoW presenta anche limiti significativi, soprattutto sul piano dell’efficienza:

- Consumo energetico elevato, poichè migliaia di dispositivi competono simultaneamente per la stessa soluzione.

- Scarsa scalabilità, con tempi di conferma lunghi e costi di transazione che aumentano nei momenti di congestione.

- Centralizzazione del mining, dovuta alla concentrazione della potenza di calcolo nelle grandi mining farm e pool dotate di infrastrutture specializzate.

Nonostante queste criticità, il PoW resta il modello che ha dimostrato maggiore solidità nel tempo, costituendo la base su cui sono nate tutte le successive evoluzioni – tra cui il Proof of Stake (PoS), concepito proprio per risolverne i limiti di consumo e scalabilità.

Come funziona il Proof of Stake (PoS)

Il Proof of Stake (PoS) è il principale meccanismo di consenso alternativo al Proof of Work, nato per rendere le blockchain più efficienti, sostenibili e scalabili.

A differenza del sistema basato sul mining, in cui i nodi competono con la potenza di calcolo, il PoS si fonda su un principio di partecipazione economica: chi desidera convalidare i blocchi deve bloccare una certa quantità di criptovalute come garanzia, un processo chiamato staking.

In questo modo, l’impegno finanziario sostituisce la potenza di calcolo come misura di affidabilità, riducendo drasticamente il consumo energetico e favorendo una rete più accessibile e democratica.

Cos’è la “validazione” e chi sono i validator

Nel modello Proof of Stake, la creazione di nuovi blocchi e la verifica delle transazioni sono affidate ai cosiddetti validator, nodi che mettono in staking una parte dei propri token per garantire il corretto funzionamento della rete.

Questo deposito agisce come una cauzione digitale: più criptovaluta un validator blocca, maggiore è la sua responsabilità, ma anche la sua probabilità di essere scelto per convalidare un blocco.

Il processo di validazione consiste in una serie di fasi coordinate:

- Selezione del validator per il blocco successivo, in base alle regole dell’algoritmo di consenso.

- Verifica delle transazioni contenute nel blocco proposto.

- Firma crittografica del blocco da parte del validator.

- Aggiornamento della blockchain una volta raggiunto il consenso tra i nodi partecipanti.

Questo sistema elimina la competizione energetica tipica del mining, mantenendo alti livelli di sicurezza grazie alla minaccia economica di perdita dello stake in caso di comportamento scorretto (slashing).

Come si selezionano i validatori (staking, sorteggio, reputazione)

Ogni blockchain basata su PoS utilizza una propria combinazione di criteri per selezionare i validatori.

Il meccanismo può variare, ma solitamente tiene conto di tre fattori principali:

- Ammontare dello stake: più monete un utente blocca, maggiore sarà la possibilità di essere scelto come validator

- Durata dello staking (coin age): la “vecchiaia” del deposito aumenta la credibilità del nodo, premiando la stabilità nel tempo

- Fattori casuali e reputazionali: un elemento di casualità (randomization) impedisce che i validator più ricchi monopolizzino la rete, mentre la reputazione premia chi ha un passato di comportamenti corretti.

In alcuni sistemi, come Cardano con il protocollo Ouroboros, la selezione avviene tramite un sorteggio crittografico che bilancia equità e sicurezza. In altri, come Ethereum 2.0, viene adottato un sistema di rotazione dinamica che assicura una turnazione tra i partecipanti, evitando la concentrazione del consenso.

Chi non possiede abbastanza fondi per validare in autonomia può comunque partecipare attraverso le staking pool, delegando i propri token a un validator professionale e ricevendo in cambio una parte proporzionale delle ricompense.

Reward, penalità e rendimento dello staking

Il Proof of Stake introduce un modello economico che premia la partecipazione attiva alla sicurezza del network. Ma come funziona? Scopriamolo insieme.

Ogni validator riceve una ricompensa (reward) per ogni blocco validato correttamente. La ricompensa consiste generalmente in due diverse possibilità:

- nuove criptovalute emesse (simili al block reward del mining),

- commissioni di transazione pagate dagli utenti.

L’ammontare del rendimento dipende da diversi fattori:

- la quantità di token in staking,

- la durata del blocco dei fondi,

- il livello complessivo di partecipazione della rete,

- le politiche di inflazione o deflazione della singola blockchain.

Il rendimento medio annuale (staking yield) può variare dal 3% al 12%, ma è sempre legato al rischio di slashing, cioè la perdita parziale dello stake in caso di inattività, errori tecnici o comportamenti fraudolenti.

Oltre al guadagno diretto, lo staking criptovalute rappresenta anche un incentivo di stabilità: chi partecipa al consenso ha interesse a mantenere la rete sicura e a lungo termine, poiché il valore dei propri asset dipende direttamente dalla fiducia collettiva nel sistema.

Con il PoS, la blockchain diventa quindi un ecosistema dove potere, fiducia ed economia si equilibrano in modo automatico, dimostrando che la sicurezza di una rete non deve necessariamente basarsi sulla potenza, ma sulla partecipazione condivisa.

Proof of Stake vs Proof of Work: differenze e confronto diretto

Il dibattito tra Proof of Stake (PoS) e Proof of Work (PoW) rappresenta una delle questioni più centrali nel mondo delle criptovalute. Entrambi i modelli mirano allo stesso obiettivo – garantire l’integrità e la sicurezza della blockchain – ma lo fanno attraverso strategie completamente diverse.

Il PoW, basato sul calcolo computazionale, privilegia la potenza di elaborazione; il PoS, invece, punta sulla partecipazione economica e sull’efficienza energetica.

Analizzare le differenze tra questi due sistemi consente di comprendere non solo la loro logica interna, ma anche l’evoluzione del settore verso soluzioni più sostenibili, accessibili e scalabili.

Consumo energetico e sostenibilità

La differenza più evidente tra PoW e PoS riguarda il consumo energetico.

Il Proof of Work, come quello impiegato da Bitcoin, richiede una quantità enorme di energia per alimentare i computer che competono nel risolvere calcoli matematici complessi. Questo processo, noto come mining, implica migliaia di macchine attive 24 ore su 24, con un impatto ambientale paragonabile a quello di interi paesi di medie dimensioni.

Il Proof of Stake, al contrario, non dipende dalla potenza di calcolo ma dallo staking: la quantità di criptovalute che ogni utente blocca come garanzia per validare le transazioni.

Questo sistema riduce i consumi fino al 99% in meno rispetto al PoW, rendendo le blockchain più sostenibili e accessibili.

La transizione di Ethereum al PoS, con il celebre Merge del 2022, è l’esempio più emblematico: un passaggio verso un modello energeticamente efficiente, in linea con le esigenze di un’economia digitale più responsabile.

Sicurezza e decentralizzazione

Sul piano della sicurezza, entrambi i modelli offrono solide garanzie ma con logiche differenti.

Nel Proof of Work, la protezione della rete deriva dal costo economico del calcolo: per alterare una blockchain PoW, un attaccante dovrebbe controllare oltre il 50% della potenza di calcolo globale, con un investimento colossale in hardware ed energia. Questo rende gli attacchi teoricamente possibili, ma praticamente impraticabili su larga scala.

Nel Proof of Stake, la sicurezza è fondata sul principio dell’interesse economico: chi tenta di validare blocchi fraudolenti rischia di perdere parte o tutto il proprio stake attraverso il meccanismo di slashing.

Più alta è la quota bloccata, maggiore è la perdita potenziale in caso di comportamento scorretto, il che incentiva i validator a mantenere la rete onesta.

Sotto il profilo della decentralizzazione, il PoW tende però a favorire la concentrazione del potere nelle mani di grandi mining pool, mentre il PoS – pur non essendo immune da rischi di centralizzazione – facilita la partecipazione anche di piccoli investitori, rendendo il consenso più distribuito e democratico.

PoS e Pow: Scalabilità e velocità delle transazioni

Un altro punto chiave è la scalabilità.

Le blockchain PoW, come Bitcoin, possono elaborare solo un numero limitato di transazioni al secondo (circa 7 per Bitcoin), a causa dei tempi necessari per la risoluzione dei blocchi. Ciò comporta latenze elevate e commissioni più alte nei momenti di congestione, e ricordiamo che il Lightning Network è nato proprio per risolvere queste problematiche.

Il PoS, invece, consente di ridurre drasticamente i tempi di validazione, grazie a una selezione automatica dei validator che non richiede calcoli complessi. Le blockchain basate su PoS come Cardano, Tezos o Solana raggiungono velocità nettamente superiori, gestendo centinaia di transazioni al secondo.

Questa maggiore efficienza rende il PoS più adatto alle applicazioni che richiedono operazioni in tempo reale, come pagamenti istantanei o smart contract su larga scala.

Impatto economico per gli investitori (staking vs mining)

Dal punto di vista degli investitori, il Proof of Stake e il Proof of Work rappresentano due modelli economici completamente diversi.

Nel PoW, i partecipanti investono in hardware specializzato (ASIC, GPU) e in energia elettrica per ottenere ricompense in criptovaluta. I profitti dipendono dal costo dell’energia, dalla difficoltà del mining e dal prezzo di mercato della moneta estratta. È un sistema competitivo, ma con barriere d’ingresso elevate e ritorni legati a spese operative ingenti.

Nel PoS, invece, l’investimento principale è la quantità di token messa in stake. Chi blocca le proprie criptovalute diventa parte integrante del processo di validazione, ricevendo ricompense periodiche proporzionali al capitale impegnato.

Questo meccanismo, noto come staking yield, offre un flusso di reddito passivo simile a un interesse, con percentuali che possono variare dal 3% al 12% annuo a seconda della rete e del livello di partecipazione.

Lo staking, inoltre, democratizza l’accesso al consenso: chi non possiede grandi capitali può comunque partecipare attraverso pool di staking o piattaforme di exchange, riducendo la distanza tra utenti professionali e investitori individuali.

Il confronto tra Proof of Work e Proof of Stake rivela dunque due filosofie opposte: una basata sulla forza computazionale, l’altra sulla fiducia economica condivisa. Entrambe perseguono l’obiettivo della sicurezza, ma il PoS, con la sua efficienza energetica e la maggiore inclusività, rappresenta oggi il passo evolutivo più naturale verso la blockchain del futuro.

Casi reali e blockchain che usano Proof of Stake

Dopo anni dominati dal Proof of Work, sempre più blockchain stanno adottando o nascono già con un sistema basato su Proof of Stake (PoS). Questa evoluzione risponde a esigenze concrete: ridurre l’impatto energetico, migliorare la scalabilità e aprire la partecipazione al consenso anche agli utenti che non dispongono di grandi risorse informatiche.

Alcuni dei casi più emblematici dimostrano come il PoS non sia più soltanto un’alternativa teorica, ma una tecnologia ormai consolidata nel panorama delle criptovalute moderne.

Ethereum dopo il Merge

Il caso più noto è quello di Ethereum, la seconda blockchain per capitalizzazione al mondo. Nel settembre 2022, con l’aggiornamento noto come The Merge, la rete ha abbandonato definitivamente il Proof of Work per passare al Proof of Stake. Così è nata Ethereum 2.0.

L’obiettivo principale era ridurre il consumo energetico di oltre il 99% e migliorare l’efficienza complessiva della rete. Con il nuovo sistema, la sicurezza non dipende più dai miner ma dai validator, scelti in base alla quantità di ETH messi in staking.

Questo cambiamento ha anche ridefinito la struttura economica di Ethereum: le ricompense derivano ora dallo staking, non più dal mining, e i partecipanti possono bloccare un minimo di 32 ETH per validare direttamente o aderire a staking pool tramite piattaforme come Lido o Coinbase.

Il Merge ha segnato una tappa storica: è la prova concreta che un grande ecosistema può migrare da PoW a PoS mantenendo stabilità, sicurezza e continuità operativa.

Cardano e l’algoritmo Ouroboros

Cardano rappresenta uno dei modelli più avanzati di blockchain basata su Proof of Stake. Il suo protocollo di consenso, chiamato Ouroboros, si distingue per l’approccio scientifico e matematico con cui è stato progettato.

Ouroboros utilizza una selezione casuale verificabile per determinare chi conierà il prossimo blocco, combinando casualità crittografica e peso economico dello stake. Questo sistema assicura equità, sicurezza e decentralizzazione, riducendo i rischi di concentrazione del potere.

Cardano, inoltre, introduce la figura degli stake pool operator, che gestiscono nodi per conto di altri utenti, permettendo anche ai piccoli investitori di partecipare al processo di validazione e di ricevere una quota proporzionale delle ricompense.

Grazie a questa architettura, Cardano è considerata una delle blockchain più efficienti dal punto di vista energetico e una delle poche ad aver formalmente dimostrato la sicurezza matematica del proprio protocollo di consenso.

Altri esempi: Polkadot, Solana, Tezos

Oltre a Ethereum e Cardano, diverse blockchain di nuova generazione hanno adottato il PoS come fondamento del proprio ecosistema.

Polkadot utilizza un sistema ibrido chiamato Nominated Proof of Stake (NPoS), dove gli utenti possono nominare i validatori di fiducia, combinando sicurezza e partecipazione comunitaria.

Solana, invece, implementa un modello unico basato su Proof of History (PoH) integrato con il PoS, capace di gestire migliaia di transazioni al secondo e di garantire latenze minime, ideale per applicazioni DeFi e NFT ad alta frequenza.

Infine, Tezos è una delle prime blockchain ad aver introdotto un sistema di auto-governance on-chain, in cui gli stessi stakeholder possono votare gli aggiornamenti del protocollo. Il suo meccanismo di Liquid Proof of Stake (LPoS) permette agli utenti di delegare in modo flessibile, mantenendo comunque la piena proprietà dei propri token.

Questi esempi dimostrano come il Proof of Stake, in tutte le sue varianti, sia ormai diventato lo standard di riferimento per la blockchain di nuova generazione: più rapido, sostenibile e accessibile, ma anche capace di adattarsi a differenti modelli di rete e comunità.

Pro e contro dei sistemi PoS

Il Proof of Stake (PoS) è considerato una delle innovazioni più significative dell’intera storia blockchain. Nato per risolvere i limiti energetici e strutturali del Proof of Work, ha introdotto un modello più sostenibile, partecipativo e accessibile. Tuttavia, come ogni tecnologia, presenta anche delle criticità che devono essere comprese e gestite. Analizzare vantaggi e rischi del PoS consente di valutarne con maggiore consapevolezza il potenziale, sia come tecnologia sia come opportunità d’investimento.

Vantaggi economici e ambientali

Uno dei principali punti di forza del Proof of Stake è la drastica riduzione del consumo energetico.

A differenza del PoW, dove migliaia di macchine competono consumando ingenti quantità di elettricità, il PoS elimina la necessità di hardware specializzato e di potenza di calcolo.

Questo comporta benefici evidenti su due fronti:

- Ambientale: le blockchain basate su PoS richiedono fino al 99% in meno di energia rispetto a quelle basate su PoW, rendendo il sistema compatibile con gli obiettivi globali di sostenibilità e riduzione delle emissioni.

- Economico: la partecipazione al consenso non implica più spese per attrezzature o bollette energetiche. È sufficiente mettere in staking una certa quantità di token, trasformando la sicurezza della rete in una fonte di rendimento passivo per gli utenti.

Inoltre, il PoS aumenta la scalabilità e riduce i costi di transazione, rendendo più accessibile l’utilizzo di blockchain per applicazioni quotidiane, smart contract e servizi finanziari decentralizzati.

Dal punto di vista economico, ciò consente anche ai piccoli investitori di partecipare ai guadagni del network senza dover affrontare costi infrastrutturali proibitivi, favorendo una maggiore democratizzazione dell’ecosistema.

Rischi di centralizzazione e slashing

Sebbene il PoS sia più inclusivo, non è privo di rischi strutturali.

Il primo riguarda la possibile concentrazione del potere: i nodi con una quantità maggiore di token in staking hanno maggiori probabilità di essere selezionati come validator, accumulando nel tempo più ricompense.

Questo può generare un effetto di accumulo progressivo, in cui i validator più ricchi diventano sempre più influenti. Le moderne blockchain mitigano il problema introducendo elementi di randomizzazione, limiti di selezione consecutiva e sistemi di rotazione dei validator, ma il rischio teorico resta.

Un secondo aspetto da considerare è lo slashing, ovvero la penalità economica applicata ai validator che violano le regole del protocollo.

Lo slashing può essere causato da diversi comportamenti, tra cui:

- validazione di blocchi errati o fraudolenti;

- inattività o disconnessioni prolungate del nodo;

- tentativi di doppia validazione.

La perdita può variare da una piccola percentuale fino all’intero importo messo in staking, a seconda della gravità della violazione e delle regole della rete.

Questo meccanismo, pur essendo severo, è essenziale per garantire l’integrità e la sicurezza del sistema, scoraggiando qualsiasi azione contraria all’interesse collettivo.

Come proteggere i propri fondi in staking

Per ridurre i rischi legati al PoS, è fondamentale adottare strategie di sicurezza e gestione consapevole.

Gli investitori dovrebbero innanzitutto comprendere il funzionamento del network su cui operano e scegliere attentamente dove e come effettuare lo staking.

Alcuni accorgimenti chiave includono:

- Utilizzare piattaforme affidabili o validator con comprovata reputazione, evitando pool sconosciute o non trasparenti.

- Diversificare lo staking su più reti o servizi, per ridurre l’impatto di eventuali penalità o problemi tecnici.

- Mantenere sempre il controllo delle proprie chiavi private, preferendo wallet di criptovalute non custodial quando possibile.

- Monitorare regolarmente lo stato del nodo o della pool, assicurandosi che rispetti i requisiti di uptime richiesti dal protocollo

Per chi non possiede competenze tecniche elevate, lo staking attraverso provider regolamentati o exchange di fiducia può rappresentare una soluzione più semplice, anche se comporta il rischio aggiuntivo di affidarsi a terze parti.

La sicurezza nel PoS non deriva solo dal codice, ma anche dalla condotta degli utenti: conoscere il funzionamento del meccanismo, valutare i rischi e scegliere con attenzione i propri strumenti è il modo migliore per trasformare lo staking in un’attività realmente redditizia e sostenibile nel lungo periodo.

Il futuro del consenso: oltre PoW e PoS

Il panorama della blockchain è in costante evoluzione. Dopo oltre un decennio di sperimentazione con i modelli Proof of Work (PoW) e Proof of Stake (PoS), gli sviluppatori stanno esplorando nuove forme di meccanismi di consenso capaci di combinare sicurezza, velocità ed efficienza.

L’obiettivo è superare le limitazioni dei due sistemi tradizionali, trovando un equilibrio tra decentralizzazione, sostenibilità e fiducia. Nascono così i modelli ibridi, che integrano elementi di PoW e PoS, e nuove soluzioni come il Proof of Authority (PoA), pensate per contesti dove la trasparenza e la governance sono altrettanto cruciali quanto la potenza computazionale.

Sistemi ibridi e Proof of Authority

Le blockchain di nuova generazione tendono a implementare modelli ibridi, nei quali il consenso non dipende esclusivamente da calcolo o staking, ma da un mix di entrambi.

Un esempio è il Proof of Activity (PoA), che combina il lavoro computazionale iniziale del PoW con la validazione successiva affidata a nodi selezionati tramite criteri di stake. Questo sistema mantiene la sicurezza del mining ma riduce l’impatto energetico, perchè solo una parte dei nodi continua ad operare a pieno regime.

Un’altra soluzione sempre più adottata, soprattutto in reti aziendali o permissioned, è il Proof of Authority. In questo modello, il consenso viene affidato a un numero limitato di validator riconosciuti, la cui identità è verificabile e pubblica.

Il PoA garantisce:

- Tempi di convalida rapidissimi, poichè il numero di nodi coinvolti è ridotto.

- Efficienza energetica, grazie all’eliminazione del mining competitivo.

- Maggiore controllo sulla rete, ideale per applicazioni private o istituzionali.

Tuttavia, questo approccio sacrifica parte della decentralizzazione, perchè la sicurezza della rete dipende dalla reputazione dei validator e dalla fiducia nel loro operato.

Progetti come VeChain, Energy Web Chain e alcune sidechain di Ethereum utilizzano il PoA per coniugare stabilità e prestazioni in scenari dove l’identità dei partecipanti è nota e regolamentata.

Le prospettive del PoS per la DeFi e le criptovalute emergenti

Nel mondo della finanza decentralizzata (DeFi), il Proof of Stake si sta affermando come il punto di partenza per le soluzioni più innovative.

La capacità di gestire migliaia di transazioni al secondo e di ridurre drasticamente i costi energetici lo rende perfetto per ecosistemi che richiedono interoperabilità blockchain, rapidità e sicurezza.

La possibilità di costruire piattaforme di lending, staking multiplo e protocolli automatizzati rende il PoS la base tecnica della maggior parte delle blockchain Layer 1 e Layer 2 nate negli ultimi anni.

Le prospettive future del PoS si intrecciano con tre tendenze chiave:

- Interoperabilità tra reti: l’evoluzione dei protocolli di bridge e cross-chain consentirà di spostare token e dati tra blockchain diverse, mantenendo la sicurezza garantita dal consenso PoS.

- Automazione della governance: sempre più reti integrano meccanismi di voto on-chain, dove chi partecipa allo staking può anche decidere gli aggiornamenti del protocollo, rafforzando la democrazia del consenso.

- Tokenizzazione sostenibile: la logica dello staking incentiva un comportamento virtuoso: più un utente sostiene la rete, più ne trae beneficio. Questo principio è alla base dei nuovi ecosistemi di staking-as-a-service e dei protocolli DeFi basati su ricompense programmabili.

In prospettiva, il futuro del consenso non sarà dominato da un solo modello, ma da una coabitazione intelligente di sistemi, dove il PoS continuerà a evolversi e integrarsi con meccanismi ibridi, modulari e orientati alla scalabilità.

L’obiettivo è chiaro: rendere la blockchain più efficiente, sostenibile e inclusiva, mantenendo intatti i principi di trasparenza e fiducia che ne hanno decretato il successo.

FAQ – Domande frequenti su Proof of Work vs Proof of Stake

Il Proof of Stake è migliore del Proof of Work?

Dipende dagli obiettivi della rete.

Il Proof of Work (PoW) garantisce una sicurezza estremamente solida grazie alla potenza di calcolo, ma è energivoro e poco scalabile.

Il Proof of Stake (PoS), invece, offre un’efficienza energetica nettamente superiore, tempi di validazione più rapidi e una partecipazione economica più ampia, poichè chiunque può contribuire allo staking anche con piccole quantità di criptovalute.

Per questo, molti progetti moderni – come Ethereum dopo il Merge – stanno passando al PoS, considerato oggi il modello più sostenibile e adatto alla crescita futura della blockchain.Qual è la differenza tra PoS e PoW?

Nel Proof of Work, i nuovi blocchi vengono creati dai miner, che competono risolvendo calcoli matematici complessi attraverso computer potenti.

Nel Proof of Stake, invece, i blocchi sono validati dai validator, scelti in base alla quantità di criptovalute che mettono “in stake”, cioè bloccano come garanzia.

Il PoW si fonda quindi sulla potenza di calcolo, mentre il PoS sulla partecipazione economica e sulla fiducia nella rete.

Entrambi mirano a mantenere la blockchain sicura e sincronizzata, ma il PoS riduce drasticamente i costi e i consumi energetici, rendendo le reti più sostenibili e veloci.Ethereum utilizza il Proof of Stake o il Proof of Work?

Fino al 2022, Ethereum ha utilizzato il Proof of Work, lo stesso sistema di consenso di Bitcoin.

Con l’aggiornamento noto come The Merge, la rete è passata ufficialmente al Proof of Stake, abbandonando il mining e introducendo la validazione tramite staking.

Oggi Ethereum è una blockchain PoS a tutti gli effetti, dove gli utenti possono bloccare 32 ETH (o partecipare a una pool) per diventare validator e ricevere ricompense periodiche in cambio della loro attività di validazione.

Questo passaggio ha ridotto del 99% il consumo energetico della rete, aprendo la strada a una blockchain più sostenibile e scalabile.Che cos’è il Proof of Stake?

Il Proof of Stake (PoS) è un algoritmo di consenso utilizzato da molte blockchain moderne per verificare le transazioni e creare nuovi blocchi.

Invece di richiedere potenza di calcolo come nel mining, il PoS si basa sul principio dello staking: gli utenti bloccano una parte delle proprie criptovalute come garanzia e, in cambio, possono essere scelti per validare i blocchi e ricevere ricompense.

Questo sistema riduce drasticamente il consumo energetico, aumenta la velocità delle transazioni e favorisce una maggiore partecipazione alla sicurezza della rete.

Progetti come Ethereum, Cardano, Polkadot e Tezos utilizzano il Proof of Stake come fondamento della loro architettura, dimostrando la maturità e l’affidabilità di questo modello.

Ethereum 2.0: guida completa alla fusione, ai nodi ETH2 e al nuovo futuro di Ethereum

Ethereum 2.0: guida completa alla fusione, ai nodi ETH2 e al nuovo futuro di Ethereum